Apporter de la poésie en ville

L’équipe de Métamorphoses Urbaines est convaincue du rôle de l’art pour accompagner la transformation des territoires.

Dans les étapes préalables au projet, lorsque s’imagine le devenir des lieux, le grand public est souvent informé par des schémas, des textes, des photomontages. C’est le futur qui est donné à voir. Or l’état « existant » est rarement mis en avant puisqu’il s’agit de le faire évoluer pour améliorer la qualité de vie. Métamorphoses Urbaines propose de mobiliser le regard sensible d’artistes, écrivains, photographes, danseurs, géo-scénographes, pour valoriser cet « existant » porteur de qualité humaines, naturelles et spatiales.

Engagée, Métamorphoses Urbaines a créée sa propre démarche éponyme. Elle est proposée dans des lieux sur lesquels l’agence intervient, à travers la réalisation et exposition de reportages d’écrivain et photographe.

Projets récents

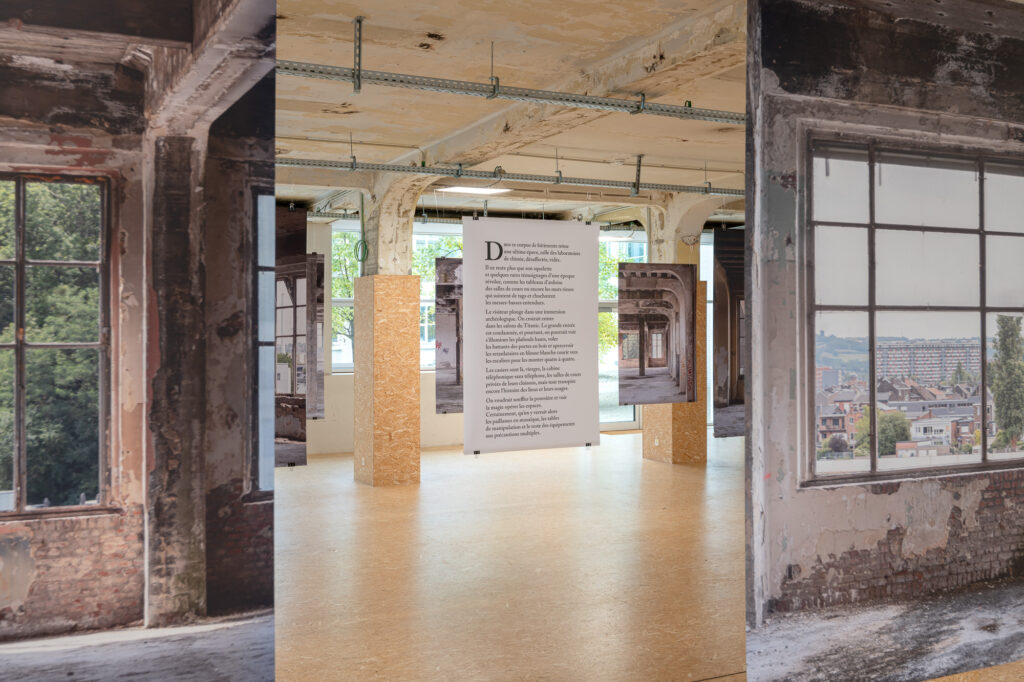

VAL BENOÎT, LIEGE. EXPOSITION ARTISTIQUE

Du prestige au vestige,

le va-et-vient

des métamorphoses

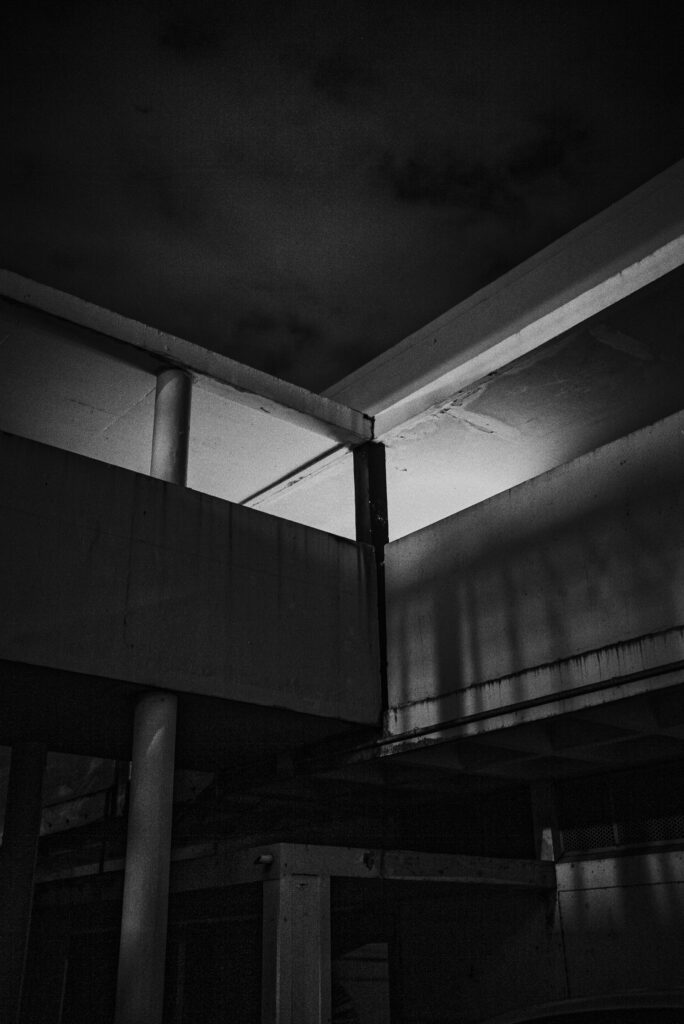

Cette exposition consacrée à « Chimie-Métallurgie », l’un des bâtiments parmi les plus emblématiques du Val Benoît à Liège, propose un regard sur son architecture, son insertion urbaine et sur l’ambiance qu’il dégage à travers deux approches artistiques, littéraire avec les mots d’Anne-Solange Muis et photographique par Christophe Caudroy, qui ouvrent des fenêtres sur le paysage et le temps.

Elle est imaginée et organisée par Laurent Pinon, en collaboration avec SPI, l’agence de développement territorial pour la province de Liège. Les deux artistes ont eu chacune et chacun « carte blanche » pour capter l’ambiance de ce lieu qui fait aujourd’hui l’objet d’une réflexion prospective quant à son devenir et qui sera amené à être transformé. L’intervention des artistes s’est faite sur une journée afin d’accentuer une captation « instantanée ». Les œuvres magnifient avec sensibilité le lieu. Elles font office de témoignage avant que des travaux d’aménagement ne débutent et n’engagent irrémédiablement un processus de métamorphose.

Depuis le départ des étudiants du campus en 2006 et la réalisation du masterplan en 2013, le site du Val Benoît connait un processus de transformations importantes. Plusieurs bâtiments historiquement dédiés à l’enseignement ont été reconvertis en espaces de travail, équipements, logements et d’autres ont été ajoutés. Le quartier du Val Benoît est en partie habité tandis que certains lieux restent en friche. Des vocations envisagées sur plusieurs de ces espaces sont questionnées et nécessitent désormais la mise à jour du masterplan initial. Par ailleurs, la vision prospective du développement territorial évolue, notamment à l’échelle élargie de la vallée de la Meuse, du Pont du Pays de Liège aux Haut-Fourneau « B ».

L’exposition s’inscrit dans ce contexte de transition, de temps suspendu.

« Le long de la Meuse s’épanchent les corps industriels. Les cheminées des sidérurgies sombrent dans l’oubli d’un paysage aux silhouettes fantomatiques. Ce sont les vestiges d’une apogée qui n’est plus. L’histoire est prise au piège. La géographie est avalée. L’urbanisation l’a condamnée. Ne restent plus que les Résistants d’un Autrefois.

Le méandre se tord de douleur, prisonnier des tentacules d’acier et d’asphalte qui enroulent les coteaux, glissent comme des trains, filent comme des voitures. Les routes enlacent. Ponts, logements ouvriers, usines, parking, tout y passe.Au milieu de ces entrelacs, le Val Benoit étouffe. Symbole d’un entre-deux, celui d’hier et de demain, le site fait face. Les bâtiments en ont connu d’autres, les Révolutionnaires sont passés par là, les deux guerres mondiales aussi. Ils savent que les choses meurent et se reconstruisent. Survivre tient du miracle. Le site de l’Abbaye s’est effacé pour devenir Campus universitaire, puis bureaux, logements pour étudiants, et demain ? Que sera ce lieu aux multiples facettes ?

Tout semble suspendu à des fonctions mutantes. Dans le décor subsistent les carcasses déshabillées des établissements scolaires dont le nom fait hommage à leur identité passée, pas encore oubliée. Plusieurs d’entre eux sont transformés et seuls quelques détails chuchotent les fonctions révolues : un pont coulissant, des poutres d’acier ternies, la peinture étanche d’un ancien bassin, des portes qui ne mènent nulle part…

Dans ce corpus de bâtiments trône une ultime épave, celle des laboratoires de chimie, désaffectés, vidés. Il ne reste plus que son squelette et quelques rares témoignages d’une époque révolue, comme les tableaux d’ardoise des salles de cours ou encore les murs rieurs qui suintent de tags et chuchotent les messes-basses entendues.

Le visiteur plonge dans une immersion archéologique. On croirait entrer dans les salons du Titanic. La grande entrée est condamnée, et pourtant, on pourrait voir s’illuminer les plafonds hauts, voler les battants des portes en bois et apercevoir les retardataires en blouse blanche courir vers les escaliers pour les monter quatre à quatre. Les casiers sont là, vierges, la cabine téléphonique sans téléphone, les salles de cours privées de leurs cloisons, mais tout transpire encore l’histoire des lieux et leurs usages.

On voudrait souffler la poussière et voir la magie opérer les espaces. Certainement, qu’on y verrait alors les paillasses en mosaïque, les tables de manipulation et le reste des équipements aux précautions multiples.

Le temps a figé l’ensemble dans un feutre de cendres. L’épave se ruine, se dépouille, s’abîme. Bientôt, il ne restera que des empreintes de ces vestiges. Les débris de verre, de rouille, de bois se recouvrent de fientes d’oiseaux. Les carcasses des volatiles se mélangent à la décomposition du sol qui avalent les épreuves du temps. Mais jusqu’à quand ?

Comme un vieux corps fatigué, il plie sous la menace d’une fin inéluctable. « Tiens bon ! », a-t-on envie de lui souffler en espérant le Sauveur qui ne vient pas. Au-dessus du bâtiment, les cris des martinets résonnent dans le ciel laiteux. Le son sourd, cyclique des véhicules fait écho à l’indifférence générale.

Le monde passe, repasse

Devant la carcasse

Malade, lasse.

Le monde n’est plus

Celui qu’elle a connu.

De la muse à la mue,

Il faut honorer.

Secrets laissés

Paroles déposées.

Les bancs de l’école

Plongés dans l’alcénol

Finissent au sol

Oubliés, perdus

Dans ce monde qui n’est plus. »

Anne-Solange Muis

DAMASE LEGROS, SAINT-DENIS, ÎLE DE LA REUNION

Passages du temps

Dans le quartier du Chaudron à la Saint-Denis sur l’île de la Réunion, l’autrice Céline Huet et le photographe Eric Lafargue, ont été sollicités pour une immersion de plusieurs jours dans l’ancienne école Damas Legros pour en saisir l’ambiance. Ce travail documente autant l’architecture iconique en béton d’après-guerre de l’école que les occupants l’animant au quotidien. Leur approche saisi le passage du temps de ce lieu amené à être restructuré dans le cadre du projet de Renouvellement Urbain du Chaudron (RUCH).

Transmission chevillée au cœur d’une ruche

« Derrière le portail, sous l’escalier du bâtiment de l’école Damase Legros, une statue de la Vierge protège les lieux, entourée de fleurs fraiches renouvelées régulièrement par des petites mains. Un signe manifeste de la lumière qui règne dès l’entrée et de l’attachement des occupants pour ce patrimoine chargé d’histoires. Écoliers ou parents d’élèves, les habitants alentour y ont tous trainé leurs pas. Les activités artistiques de poterie ou de dessin, sportives ou musicales, proposées ici sont à leur portée. Un sanctuaire de partage, de transmission, de savoir-faire. Un site fédérateur valorisant le quartier, capable d’accueillir des rencontres culturelles, de réparer les rejets de la société de consommation ; et idéal pour des porteurs de projets.

Deux bâtisses vertes se font face, la plus imposante avec vingt-quatre classes sur trois niveaux, et l’autre regroupant trois salles à l’étage, et au rez-de-chaussée le bureau d’autrefois occupé par un studio d’enregistrement et de vidéo ; et les sanitaires. Deux passerelles relient et soudent un ensemble luttant contre la dégradation du temps, sur les toits la pluie s’infiltre, les nacos vétustes laissent entrer le vent, la peinture s’écaille. Les murs sont vierges de graffitis, excepté la figure radieuse d’un zarboutan des lieux s’envolant, œuvre réalisée par un résident aux talents de dessinateur, de sculpteur, de comédien, et dont la sagesse et la poigne apportent une notable tranquillité à l’endroit. Au pied de ces deux bateaux aux multiples capitaines, une bande de terre gazonnée nourrit bananier, manguier, jamelonier, goyavier, ou encore combava et caloupilé, à l’image des jardins créoles de nos grands-mères.

Dans la cour, sur l’îlot central trône un badamier offrant ses branches aux oiseaux, à côté de nombreux véhicules immobiles sur l’asphalte. Le long de la clôture, badamier, flamboyant et tamarin de l’Inde ombragent Le Chaudron bétonné. Un métallique sépare l’école du gymnase Fontano. Il suffirait d’abattre cette frontière pour une cohésion avec le plateau noir où parfois sont organisées des danses des communautés fréquentant l’espace.

Depuis des décennies, des associations et des résidents occupent à titre gracieux les salles, alvéoles d’une ruche où bureaux et tableaux d’antan ont disparu. Réaménagées à leurs frais et selon leurs besoins spécifiques, les pièces convoitées racontent leurs rêves. Leur engouement au site est fort, ils animent les lieux, penseurs d’un monde ayant à cœur de donner l’essence d’eux-mêmes et une vision idyllique du quartier qui les a vus naitre, ou qui les a façonnés et qu’ils n’échangeraient pour rien. Gardiens et passeurs de mémoire, zarboutan reconnus, solidaires, expérimentés, indépendants, ils cohabitent, résistent et transmettent des connaissances ancestrales, ou un savoir acquis au fil des ans, arraché dans le dur de la vie. Voisine dans une bonne entente un atelier municipal, où les femmes derrière leurs machines confectionnent des rideaux ou des vêtements selon la demande.

Pas moins de trois locaux consacrés au sport attendent les amateurs ; et les studios d’enregistrement, les artistes de tout horizon venant peaufiner leurs créations. Du lundi au dimanche, le jazz, le maloya, et la musique lontan réenchantent cet espace magnifique. Des ronds de fonnkèr et de maloya organisés mensuellement fédèrent des centaines d’adeptes de toute l’île.

Sans aide, l’école a su fournir culture, savoir-être et savoir-faire. Le potentiel est énorme, ses acteurs souhaitent être associés au devenir d’un lieu qu’ils magnifient. »

Demain un parc

Premier reportage « carte blanche » donnée à Martyna Pawlak sur la ZAC des Tartres à Stains, Saint-Denis et Pierrefitte-sur-Seine.

En allant

au Bois Merlin

Anne-Solange Muis, juin 2020

La banlieue déferle sur le territoire en une fourmilière de bagnoles polluantes. Plus on s’éloigne du centre parisien plus l’emprise du véhicule devient importante. Parquée n’importe où, l’automobile s’invite dans le moindre espace public privatisé pour la circonstance, et teinte le territoire collectif d’une couleur fade, individuelle et personnelle. La banlieue parisienne est celle du besoin, propre à chacun, de s’élever et de se donner une existence au milieu d’une urbanisation en patchwork faite de pastilles décolorées sans cohérence.

Et au milieu coule la voix de l’asphalte, bitumée, accidentée ; un morse de pointillés carrossés. Une allée éphémère pour les cyclistes envahie de camions et de voitures ; pas de trottoir pour les piétons, ils sont destinés au bric, au broc, au vrac et aux détritus.

Et dans ces infinis d’horizons verticaux, l’oasis verdoyant devient l’Eldorado inespéré. Derrière les tours encore neuves de l’écoquartier Boissière-Acacia à Montreuil, le saule blanc de la noue dans son pot d’échappement rouillé sonne comme le tendre sur le dur. Le vert coloré apporte la nuance au gris bétonné des façades détériorées ; les rues se pavent de matière première, et les résurgences du passé deviennent les nouveaux totems des lieux. Le quartier érigé sent le beau, le propre, le neuf. On a l’impression d’avoir traversé une mer de voitures pour parvenir sur l’îlot abandonné. Pas un cri d’enfants résonne dans les rues en ce samedi estival ; pas un ballon n’est perdu dans les dessertes libérées de véhicules. Où sont les habitants de ce paradis perdu ? Mirage de l’oasis dans ce désert urbain ?

Le plateau de la Marne a perdu sa géographie. Ses cours d’eau ont été remplacés par des voies sans issus, par des routes chaotiques destinées à alimenter la fourmilière. Les centres anciens ont cédé la place aux centres commerciaux qui vendent du rêve, de la cuisine au fauteuil transformable. Ne vous méprenez pas, à Rosny-sous-Bois, on construit la ville de demain, l’oasis parisien, le quartier 100% écologique, où en face des grandes enseignes de la standardisation Home sweet home, bientôt les écoles en paille, les habitats passifs et les espaces publics en cœur de lots attireront les familles avant-gardistes. Prêt au décollage ? C’est pour bientôt en 2025 le RER, le tramway et tout le transport adéquat à l’écoquartier seront là pour enrubanner de vert le joli package des promoteurs. Mais à côté, que restera-t-il ? Des gens du voyage sans ailleurs où partir ? De larges ronds-points architecturés pour desservir les grands magasins en tôle arrondie colorée de rouge Mickey Mouse ? La banlieue est un territoire sans liens, sans lieux, sans espaces et que du devenir. La banlieue n’est jamais celle d’aujourd’hui, elle reste toujours celle de demain…